Ich arbeite zuhause, was alle Paketboten wissen, weshalb sie, wenn sie Pakete für die Nachbarschaft haben, bei mir klingeln. Ich laufe ihnen die Treppen entgegen, damit sie die Stufen bis zu mir im zweiten Stock nicht gehen müssen. Ich sehe da nicht nur meine Stufen, sondern sehe meine Stufen als Teil aller Stufen, die sie an einem Tag nehmen müssen. Nicht alle Leute sind so nett und schnell wie ich, manche wohnen im sechsten Stock und kommen nicht auf die Idee (und nicht etwa, weil sie krank, zu alt wären) dem Paketboten auch nur eine halbe Treppe entgegenzugehen.

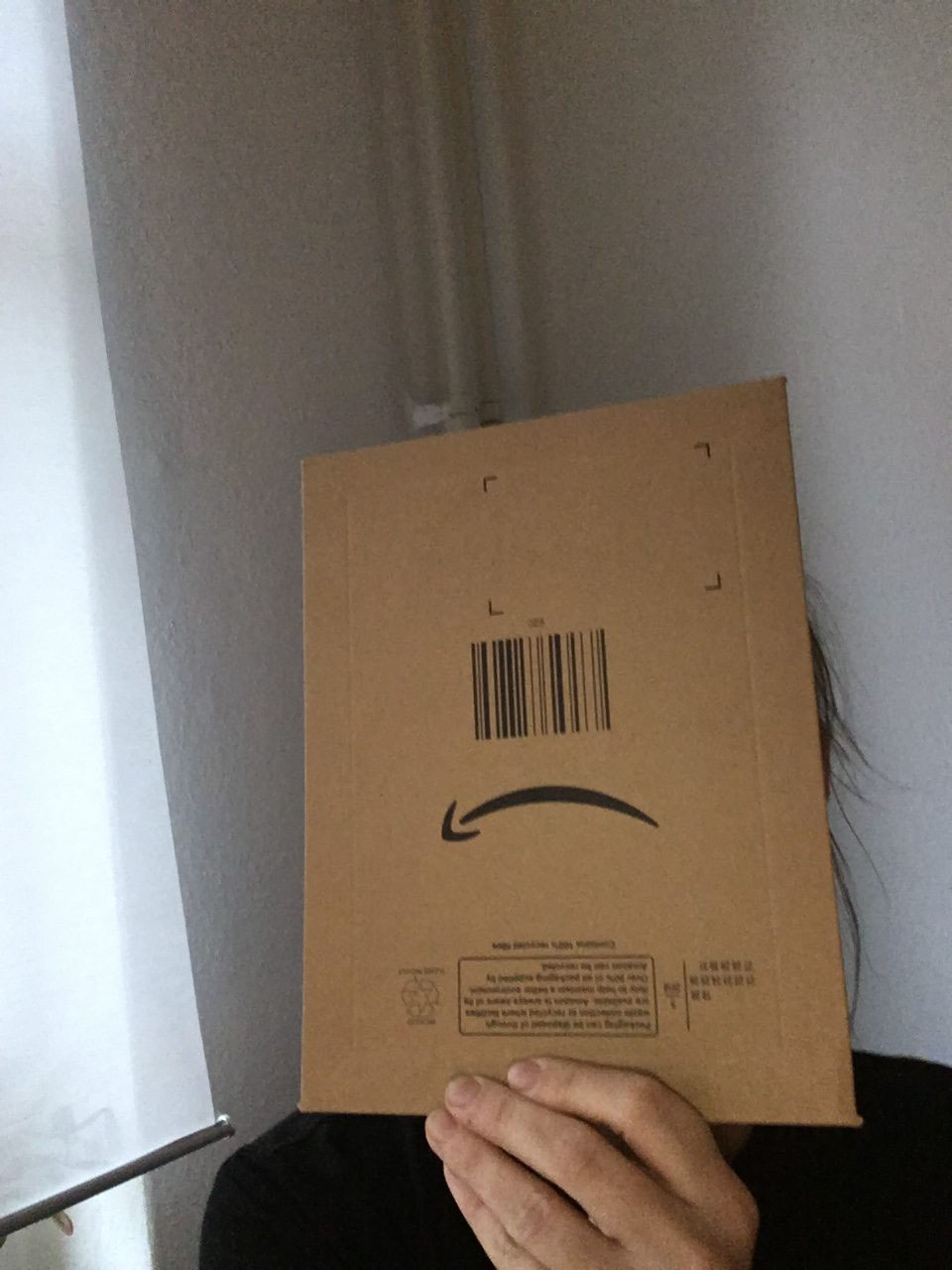

Vorgestern kam der Hermes-Bote, in keiner Weise dem Gott Hermes gleichend: ein dicklicher, älterer Mann, dessen türkis-graue Uniform viel zu eng sitzt und mal wieder gewaschen werden könnte. Er bringt ein Paket für die Nachbarin, ein Paket von Amazon, was ich sofort am Pfeil, am Lächeln auf der Packung, am lächelnden Pfeil erkenne. Ihm selbst war nicht nach lächeln zumute, er sagte, er habe heute schon vier große Möbelpakete in den sechsten Stock schleppen dürfen, hin zu einem jungen Mann, der nicht ein bisschen mit angefasst hatte, sondern ungeduldig wartend in der Tür stand. Ich nahm das Paket entgegen, legte es in meiner Wohnung ab und betrachtete den lächelnden Pfeil, so wie ich ihn immer betrachte: ein wenig kritisch von der Seite oder wie in ihn hinein zoomend.

Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich sympathisiere leicht, und meine Spiegelneuronen sind sehr intakt. Ich lächele, wenn ich angelächelt werde. Etwas in mir lächelt, wenn Diktatoren lächeln. Etwas in mir erwidert auch das Lächeln von Pappkartons. Es ist aussichtslos, ich habe mich nicht im Griff. Ich lächele unsichtbar, aber ich lächele, wenngleich ich kein Interesse daran habe, von einer Pappverpackung zum Lächeln gebracht zu werden.

Ich stehe also im Flur, wo das Paket für die Nachbarin liegt und starre es an. Ich fasse es in den Blick, wann immer ich daran vorbeigehe. Ich glaube, ich bin darauf aus, das Lächeln in jenem Moment zu erwischen, in dem es nachlässt, in dem es sich lockert, in dem es seine Muskeln entspannt und sagt: Okay, erwischt, ich lächele natürlich nicht die ganze Zeit. Wie sollte das auch gehen? Ich möchte durchaus, dass niemand in meiner Gegenwart lächeln muss oder sich professionell geben. Das gilt auch für Verpackungen, für Logos, für lächelnde Logos zumindest, die versuchen, mir, indem sie mein Gesicht und dessen Ausdrucksmöglichkeiten nachahmen, nahzukommen. Ich starre auf das Lächeln, als versuchte ich, den Karton zu durchdringen, zu erspüren, wie es ihm geht. Ich tue das eher versehentlich als absichtlich. Ich schaue in etwa so, wie ich meinen großen Sohn anschaue, wenn er sagt, dass alles in Ordnung sei, ich aber sehe und spüre, dass das nicht stimmt. Ich lauere ein bisschen, dränge ihn aber nicht, mir sofort zu erzählen, was ihn beschäftigt.

Auch der Karton mit dem Lächeln verrät mir nicht, wie es ihm geht.

Das Lächeln ist ein Pfeil von A nach B, aber A und B meinen keine konkreten Ziele, es geht hier um das schiere In-Bewegung-Sein von irgendwo nach irgendwo, der Weg ist das Ziel, nur anders, das ist ja kein weise lächelnder Pfeil. Es ist ein eingefrorenes Lächeln, ein ikonisch gewordenes Symbol, der Nike-Swoosh plus Service-Grinsen. Das Lächeln ist überall. Ich sehe es aus Altpapiertonnen ragen, Leute tragen es von der Post nach Hause oder tragen es zurück zur Post, wenn sie ein Produkt umtauschen. Es fährt als Teil einer großen Werbefläche auf der städtischen Straßenbahn herum, es lächelt auf zur Wiederverwendung aufbewahrten Umschlägen in meinem Regal. Es zeigt sich auf ca. einem Drittel der Pakete, die im Wagen des DHL-Kuriers liegen, der meinen Namen kennt, dessen Namen ich nicht kenne. Ich weiß jedoch, dass er seit kurzem einen Hund hat und den letzten Sommerurlaub mit Frau und Hund in einem Haus am Balaton in Ungarn verbracht hat. Ich schaue im Vorbeigehen in seinen Lieferwagen, wir grüßen uns, ich frage, was er von diesen lächelnden Paketen hält. Er steht rauchend im Inneren, diese Zigarette ist sein Frühstück, sein Mittag, sein Gespräch mit einem Kollegen. Keine Ahnung, sagt er auf meine Frage. Er zuckt mit den Schultern. Die müssen halt ausgeliefert werden. Und die hier, er zeigt auf die lächelnden Pakete mit Aufdruck Prio, müssen heute noch raus. Lange, sagt er, mache er diesen Job nicht mehr. Ich nicke. Aber was machen Sie dann? Er zuckt wieder mit den Schultern. Mir was Besseres suchen. Er sagt, man wolle bei DHL demnächst für fairere Arbeitsbedingungen streiken. Ich sage: Ich bin sehr dafür. Ich sage auch, er könne sich jederzeit Protestliteratur bei mir ausleihen. Eine nicht geringe Menge der Protestliteratur, die sich in meinem Regal befindet, hat er mir gebracht, hat mir die Bücher in einem lächelnden Umschlag übergeben. Spätestens das ist der Moment in diesem Text, in dem Alanis Morrissette „Isn‘t it ironic, don‘t you think“, singen sollte. „A little too ironic. Yeah, I really do think.“

Ach, dieses Lächeln. Es lässt mich an Personen denken, die zwanghaft lächeln, egal, was man ihnen erzählt: sie lächeln, sie lenken vom Thema ab, lächeln über etwas hinweg; verwundete, hoch nervöse Geschöpfe. Oder Personen, die eiskalt über etwas hinweglächeln, die ihrer eigenen Agenda folgen und das Lächeln nur den Spiegelneuronen ihrer Betrachter*innen liefern, während sie Dinge verhandeln und umsetzen, die niemanden lächeln lassen würden. All diese lächelnden Verpackungen suggerieren gute Laune und gute Nachrichten um jeden Preis. Oder all diese lächelnden Verpackungen haben soeben einen Witz erzählt und warten lächelnd darauf, dass man lautstark mit ihnen lacht. Das Lächeln, dieses Lächeln der Verpackungen, kommt mir wie emotionales Photobombing vor. Egal, wie es mir oder irgendwem geht, egal, wie groß die Katastrophe ist, egal, wie neutral ein Moment: Ein Lächeln war zugegen. Wie konnte das denn passieren?

Dieses Lächeln macht mich fertig. Dieses permanente Lächeln macht einen Teil von mir fertig, ich verstehe wirklich nicht, wie das Lächeln einfach nicht vergehen kann. Genau genommen weigere ich mich, das Lächeln eine stehenden Wendung, ein Symbol, ein Markenzeichen etc. sein zu lassen. Ich habe irgendwann einfach angefangen, das Lächeln zu sehen, es persönlich zu nehmen, es zu beleben, mich anlächeln zu lassen und seitdem misstraue ich dem Lächeln zutiefst.

Vor kurzem habe ich begonnen, die Verpackungen umzudrehen. Ich habe versucht, das Symbol aufzulösen, das Symbol zu verwandeln. Es dauerte eine Weile. Immerzu sah ich das Lächeln. Dieses Lächeln ließ sich nicht davon irritieren, auf den Kopf gedreht worden zu sein. Jeder Smiley ändert seine Stimmung bereitwilliger. Es brauchte eine Weile. Ich musste dieses Lächeln wieder verlernen. Ab und an halfen meine Kinder, malten ein oder zwei Augen über den nach unten gezogenen Pfeilmund. Ein Pfeil übrigens, der dann von B nach A führt. Und ja, aus dem Lächeln, diesem ikonischen Lächeln, das anfangs unverkennbar wie die Mona Lisa auch verkehrt herum ein Lächeln blieb, wurde ein säuerlich verzogener Mund, und der Pfeil ist nun eine Bewegung zurück in der Zeit.

Ein guter Freund übrigens hat ähnliche Probleme mit dem Lächeln wie ich. Er arbeitet nebenbei und meistens nachts bei DHL und sieht dort Nacht für Nacht Tausende der lächelnden Pakete. Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, diese Pakete so auf das Förderband zu legen, dass sie an der nächsten Station nicht lächelnd, sondern verkehrt herum ankommen. Er und ich lachen wahnsinnig gern, aber dieses ignorante Lächeln reibt uns auf, wir wollen diese Fußnote, diesen Kommentar, diesen lächelnden Subtext nicht. Wir lächeln selber, wenn wir wollen.

Beitrag, der in veränderter Form in The Believer erscheinen wird.

RSS

RSS